生い立ち

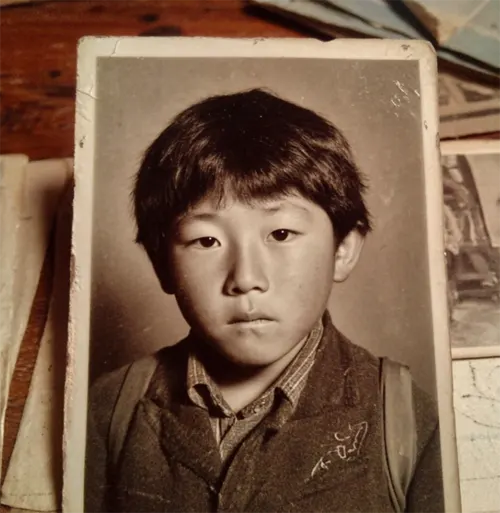

雪本剛章(ゆきもと・たけあき/Takeaki Yukimoto)氏は1951年(昭和26年)、東京都の下町に生まれた。

血縁と家庭環境

父は町工場で働く旋盤工、 母は親類の八百屋を手伝っていた。 三人の子を育てていた。 戦後の焼け跡がまだ残る街で、家計は決して豊かではなかったが、 家の中には人情と生活の匂いがあった。 夕方になると、母が持ち帰る野菜の匂いと、父の油に染まった作業着のにおいが混ざり合い、剛章少年はその中で育った。

幼少期

幼いころから好奇心旺盛で、何にでも耳を傾ける子だった。 商店街に流れるスピーカーからは流行歌や浪曲が聞こえた. が、彼がとりわけ惹かれたのは、進駐軍のキャンプから漏れ伝わるアメリカン・ロックやジャズなど洋楽のリズムだった。 まだ意味もわからぬ英語の歌詞がラジオから響くと、胸の奥がざわついた。 母は「また外の音を聴いてるの」と笑いながらも、彼が夢中になる姿を黙って見守った。

小学生時代

小学校にあがるころには、少しずつ貯めた小遣いで、中古レコードを一枚、また一枚と手に入れるようになった。 盤面に針を落とす瞬間のわずかな雑音さえ、彼にとっては心を震わせる魔法だった。 兄や妹が寝静まった夜更け、布団をかぶって小さなラジオに耳を近づける。 剛章の姿を、母は何度も見つけては「体に悪いから早く寝なさい」と注意した。 しかし、本人にとっては、それこそが一日の中で最も生き生きとする時間だった。

中学時代

中学に上がると、どうしても自分の手であの音を鳴らしたくなった。 友人から借りたギターはフレットが浮き、まともに音も出なかったが、彼にとっては宝物だった。 指先が血でにじむまで弦をかき鳴らし、ビートルズの「ハード・デイズ・ナイト」を何度も何度も真似した。 父が帰ってくると、工場の金属音よりもうるさいと叱られた。 剛章の耳にはもう「世界の音楽」がこびりついて離れなかった。

深夜放送のローリング・ストーンズに衝撃

衝撃を受けたのは、深夜放送で流れたローリング・ストーンズのブルースナンバーだった。 粗削りで荒々しい声、湿ったギターのうねり。 その瞬間、剛章は気づいた。「音楽は飾りじゃない。人間の叫びだ」と。教科書の活字よりも、生々しいリズムの方が彼の心に真実を刻みつけた。 高度経済成長の波が押し寄せ、街には新しいビルやデパートが建ち並び、人々の暮らしが豊かになっていった。雪本は「ただ消費されていく音楽ではなく、本当に力のある音を聴きたい」と強く願うようになった。 その感覚は、家族と共に過ごした下町の生活、汗と土と油にまみれた現実の匂いの中で育まれたものでもあった。

高校時代

黒人ブルースで心に火がついた

高校時代には、下町のレコード店に入り浸った。 給料日前で客が少ない午後、古いスピーカーから流れる黒人ブルースのLPに耳を奪われた。 店主が「おまえ、本物を聴く耳があるな」と呟いたとき、胸の奥で火がついた。 白人ロックも黒人ブルースも、アフリカの太鼓も、すべて一本の線でつながっている。 剛章の中に、そんな確信が芽生えていた。

学校の成績が下がっても

彼にとって音楽とは娯楽ではなく、世界を切り開く扉そのものだった。 家族に叱られようが、学校の成績が下がろうが、その扉を開き続ける以外に生き方はない。 「いつか、この音を全身で浴びられる場所を自分でつくろう」 「自分の好きな音楽を、大音響で、正面から鳴らす場所をつくりたい」。 その誓いは、まだ十代の少年の胸に、ひそかに刻まれていた。 1970年に高校を卒業した。

就職

地元の中堅メーカーに勤務

1969年、高校を卒業した雪本剛章は、父の知人の紹介で地元の中堅製造会社に就職した。 配属されたのは鉄鋼を扱う工場の現場。朝礼のあと、まだ夜明けの冷気が漂う工場内に立つと、鉄の焼ける匂いと機械の轟音が容赦なく体を包み込む。

夏は蒸し風呂

慣れないうちは体力の限界を何度も感じた。鉄の棒を積み上げ、汗で滑りそうな手で部材を運ぶ。夏は蒸し風呂のように暑く、冬は手の感覚がなくなるほど寒い。指先は油で黒く染まり、爪の奥まで落ちない汚れが残った。夜になると布団に倒れ込むだけで、夕食すら満足に取れないこともあった。

現場主任の叱咤

職場の先輩たちは、厳しくも面倒見のいい人々だった。最初の失敗は忘れもしない。雪本が測定を誤り、部材を一度に数十本も無駄にしてしまったとき、現場主任から烈火のごとく叱られた。「お前の一瞬の気の緩みで、どれだけの金が飛んでいくかわかってるのか!」と声を浴びせられ、恥ずかしさと悔しさで胸が潰れそうになった。だが、休憩時間に年配の同僚が肩を叩いて言った。「若いんだから失敗して覚えろ。誰だって通る道だ」。その言葉が支えとなり、雪本は気を取り直した。

初任給で中古レコード

給料は決して高くなかったが、初めて自分の手で稼いだ給料の重みは格別だった。初任給で両親に小さな贈り物をし、自分には中古レコードを一枚買った。工場の油の匂いが染みついた作業着を脱ぎ、部屋に戻って針を落とすと、スピーカーから流れるエレキの音が心を浄化してくれるように思えた。

休日に曲の感想

心の奥底にはいつも「音楽」があった。深夜放送のラジオから流れる洋楽、レコード屋で立ち聞きする最新のロックサウンド。それらは、工場の騒音とはまるで異なる輝きと自由の象徴に思えた。月給の一部は必ずレコードに消え、休日には小さなノートに気に入った曲の歌詞を書き写したり、感想を綴ったりしていた。

フォークからロックへ

1970年代初頭、フォークからロックへと日本の若者文化が大きく転換していくのを、雪本は敏感に感じ取っていた。都心でのライブの噂を聞くと胸が高鳴った。その情熱は、職場仲間の間でも「音楽に取り憑かれた男」として知られるほどだった。

ロック喫茶

1974年(昭和49年)の夏、雪本は自らの理想をかたちにするため、友人とともにロック喫茶を開く。 東京の大学街は、長く続いた学生運動の嵐がようやく過ぎ、街全体が新しい活気を取り戻しつつあった。 木造二階建てアパートの1階、狭いフロアに中古のテーブルと椅子を並べただけの粗末な店だった。

5000枚近いレコード

壁には海外から取り寄せたポスター。 床には、剛章と友人がかき集めた5000枚近いレコードが山のように積まれていた。 なにより目を引いたのは、大型スピーカーが部屋の両端に鎮座していたことだ。

「レコードの音は小さくなりません」

「レコードの音は小さくなりません」。 入り口の張り紙にはそう書かれていた。 つまり、ここは「音を浴びる場所」だという宣言だった。

最初に流したのはストーンズ

最初に流したのはローリング・ストーンズの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」。 爆音が壁を震わせ、窓ガラスをかたかたと鳴らす。 開店当初は「うるさい」と眉をひそめて出ていく客もいたが、残った若者たちは目を輝かせて音に身をゆだねた。

大声の議論と大音響のロック

やがて店は、音楽を愛する学生たちのたまり場となった。 ギターを担いでくる者、政治を熱く語る者、恋愛に悩みながらも音楽で気を紛らわせる者――。 狭い空間で煙草の煙が渦を巻き、大声の議論と大音響のロックが混じり合った。

ブルースのしわがれた声

ブルースのしわがれた声に涙を流す学生もいれば、アフリカのリズムに拳を突き上げる者もいた。レジャー産業が多様化し、街にはカラオケやディスコも登場していたが、この店には「ただ聴くだけで全身が熱くなる音」を求める者たちが絶えなかった。

確信のターンテーブルに

剛章はカウンターに立ち、客のリクエストに応じながらも「この音は本物だ」と確信するレコードを次々とターンテーブルにのせた。 夜が更け、最後の客が帰っていくころ、空っぽになった店内に針を落とし、自分のためだけにブルースを流す。疲れきった体に沁みるその瞬間、彼は思った。 「俺はこの音に人生を賭けてよかった」。

周囲にはマンションや洒落た店

しかし街は刻々と変わっていった。 高架事業や再開発が進み、木造アパートの周囲にはマンションや洒落た店が立ち並び始める。かつて議論を戦わせた学生たちは社会人となり、常連は少しずつ減っていった。音楽を浴びるために集う若者の姿は、時代の流れの中で薄れていった。

1990年の再開発で閉店

1990年、入居するビルの再開発により、立ち退きを余儀なくされた。 最後の日まで、雪本は音楽を鳴らし続けた。それが自分の使命だと信じて。 16年間、雪本の店は、数えきれない青春と議論と汗と涙を飲み込んできた。

レッチリに夢中に

2000年代初頭。街はすっかり変わっていた。カフェ文化が隆盛を迎え、明るい照明とガラス張りの店舗が並ぶ。若いカップルがノートパソコンを広げ、カフェラテを片手に会話を交わす光景は、かつての学生街のざわめきとはまるで別物だった。

「ロック試聴同好会」

そんな中で雪本剛章は、再び「ロック試聴同好会」を開いた。 空白の期間を経て、彼の心をとらえていたのはレッド・ホット・チリ・ペッパーズ(レッチリ)の音だった。

世代交代

かつての同好会は「ストーンズ世代」の拠点だったが、今回は意識的に違った空気をまとわせた。壁には古いブルースのポスターと並んで、レッチリの真っ赤なジャケットが掲げられた。スピーカーからは、静かな午後にはクラプトンを、夕暮れにはストーンズを、そして夜が深まると必ずレッチリのベースとギターが爆(は)ぜた。

「熱」の再来

カフェ文化を求めて入ってきた若者たちは、レッチリのリズムに次第に惹き込まれていった。イヤホンで個人の世界に閉じこもっていた若者が、店内では自然と体を揺らし、見知らぬ隣客と音楽の話を始める。 雪本にとって、それは1970年代の学生が議論を交わしていた頃の「熱」の再来に思えた。 「音楽は、世代を飛び越えて“場”をつくるんだな」。カウンターに腰を下ろしながら、雪本は心の中でつぶやいた。

古き良きロックも

再開後の店には、古き良きロックと、レッチリのように新しい世代の息吹を取り込んだ音が混在していた。それはまるで、雪本自身の人生のようだった。――古いものを大切にしながら、新しいものに心を開く。そのバランスが、彼の「第二のロック喫茶」を形作っていた。

締めは「カリフォルニケイション」

夜が更け、店の照明を落とすとき、最後にかけるのは決まって「カリフォルニケイション(Californication)」だった。 レッチリの叙情的な旋律が流れると、雪本は目を閉じ、10代の頃から歩んできた自分のロック人生を重ね合わせる。 再開したこの場所は、ただの喫茶ではなく、彼の人生そのものの証しとなっていた。

若者とイベントを企画

再開から半年ほど経ったある日、店に集まる若者たちが、雪本に声をかけた。 「マスター、この店でライブイベントやりませんか?昔みたいに、音楽で熱くなれる夜を作りたいんです」。 雪本は少し迷った。年齢も、体力も、自信も、若者に比べれば衰えている。しかし心の奥で、久々に胸が高鳴るのを感じた。あの頃、爆音のフロアで鼓動を重ねた日々――その記憶が蘇ったのだ。 こうして、週末の夜は「再生ロックナイト」と名付けられたライブイベントが始まった。

アマチュアバンドが演奏

地元のアマチュアバンドやギタリスト、ドラマーたちが参加し、雪本はカウンター越しに目を輝かせながら音をコントロールした。演奏と演奏の間にすレッチリの曲を流すと、会場は沸いた。「これだよ、これだ!時代は変わっても、音楽の力は変わらない!」。 雪本は、思わず拳を上げた。若者たちもまた、目を輝かせてリズムに身を任せていた。

2011年のレッチリ

通算10作目のアルバム『アイム・ウィズ・ユー』

2011年の夏。60歳を迎えた雪本剛章の胸は、久しぶりに若者のように高鳴っていた。 その理由は、レッド・ホット・チリ・ペッパーズの新作『アイム・ウィズ・ユー(I'm With You)』(ワーナーミュージック)だった。 通算10作目となるアルバム『アイム・ウィズ・ユー』は2011年8月31日に発売された。

前作『ステイディアム・アーケイディアム』で世界制覇

「ダニー・カリフォルニア」を収録した前作アルバム『ステイディアム・アーケイディアム(Stadium Arcadium)』は世界20カ国以上のチャートで1位を記録。グラミー賞で最優秀ロック・アルバムに輝いた。いまや世界最強とも言われるロック・バンドになっていた。

新ギタリスト、ジョシュ・クリングホッファーが加入

米国カリフォルニアでバンドが誕生したのは1982年。人気を得るまでには時間を要した。メンバーが安定しなかったのも要因の一つで、ドラマーは4人目、ギタリストに至っては9人がかかわった。『ステイディアム・アーケイディアム』から実に5年。世界中のファンが首を長くして待っていた新作では、新ギタリスト、ジョシュ・クリングホッファーが加わった。ジョシュは2009年秋からメンバーとアルバム作りに関わっていた。

生き物のようにうねるベースライン

8月31日の発売日を、自分の店のカレンダーに大きく赤丸で囲んで待ち構えていた雪本は発売当日にCDを手に入れると、店のスピーカーにかけた。イントロのベースがうねるように走り出した瞬間、心臓を直撃された。 「これだよ、これだ…!」 フリーの名手ぶりは健在で、生き物のようにうねるベースラインは、長年ロック愛好会を営んできた雪本にとって「まだロックは死んでいない」という証明だった。 4人のチームワークで、強固に力感あふれるロックを弾ませる。 レッチリらしさを肌で感じられる仕上がりだった。

シングル「レイン・ダンス・マギーの冒険」のグルーヴ

中でもシングルカットされた「レイン・ダンス・マギーの冒険(The Adventures of Rain Dance Maggie)」は、雪本に衝撃を与えた。 刺激的な歌詞の幕開け、ジョシュの新しいギターの音色、そして何よりもグルーヴの確かさ。 雪本は思わず拳を握りしめ、店内に集まった常連客に向かって声を上げた。 「聴け! まだまだロックは進化してるんだ!」

サマーソニック2011

レッチリは8月13日(土)、14日(日)の野外音楽祭「サマーソニック(SUMMER SONIC)2011」東京公演でトリ(ヘッド・ライナー)を務めた。

絶句

雪本はこのサマソニに足を運んだ。炎天下のQVCマリンフィールド&幕張メッセ。、ステージに現れた瞬間、地鳴りのような歓声が広がる。レッチリが登場するだけで、何万人もの観客が一斉に息を呑む。存在感は圧巻の一言だった。その光景を前に、雪本は絶句するとともに、20代の頃に戻ったような気持ちになった。

エフェクター類による加工音を多用

新ギタリスト、ジョシュ・クリングホッファーを加えて初めての日本の舞台。前任者の路線を踏襲しつつも、エフェクター(変音機器)類による加工した音を多用するやや変則的なスタイルをのぞかせる。

「まだ止まるわけにはいかない」

「バイ・ザ・ウェイ(By The Way)」「Californication」といった代表曲に混じり、新作から「エチオピア(Ethiopia)」や「レイン・ダンス・マギーの冒険(The Adventures of Rain Dance Maggie)」など3曲が演奏された。スケール感たっぷり。雪本の目には涙がにじんだ。「まだ進化できる。俺だって、まだ止まるわけにはいかない」。

安定を否定する還暦男

ステージの熱狂は、単なるロックのライブではなかった。雪本にとって、それは「再び歩み続ける勇気」を与えてくれる儀式のようだった。60歳を迎え、世代としては引退や安定を求める空気が周囲を覆うなかで、雪本は確信した。「俺の人生も、まだ鳴り続けるんだ」

テレビ朝日系「ミュージックステーション」に生出演

なお、レッチリはサマソニ出演前日の8月12日(金)、テレビ朝日系「ミュージックステーション」に生出演。雪本氏はスタジオ演奏の観賞のくじに応募したが、外れた。

「過去」と「現在」を結びつける節目の年

2011年は、雪本剛章にとって「過去」と「現在」を結びつける節目の年になった。レッチリの音楽と共に、彼のロック愛好会は再び息を吹き返し、未来に向けて新たな鼓動を刻み始めた。